Physical AI 在空間探索與危險作業

Physical AI 在空間探索與危險作業領域,是指將人工智慧與具備實體交互能力的機器人、自主系統深度結合,使其能夠在極端、遙遠、危險或人類難以進入的環境中,自主地執行感知、決策、操作和學習任務。這類技術對於探索外太空、深海、核電站事故現場或災難救援等場景至關重要,它們能替代人類承受巨大風險,並以前所未有的效率和深度執行任務。

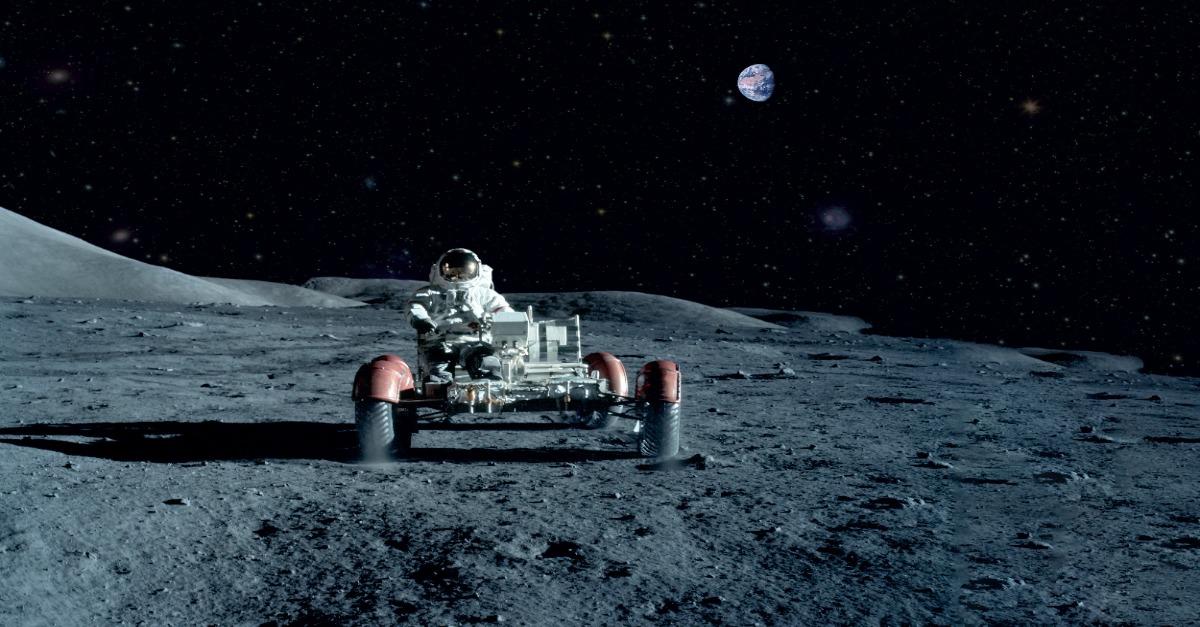

Physical AI 驅動的機器人是開拓未知疆域的先鋒。

Physical AI 在空間探索與危險作業的應用與無限可能

Physical AI 的應用潛力在這些極端環境中尤為突出,其「無限可能」體現在:

1. 自主探測與科學發現

- 行星探測車與著陸器: 搭載 AI 視覺導航、自主地形識別與避障功能,能在遙遠的行星表面自主移動、採集樣本、進行科學實驗。由於通訊延遲,AI 賦予的自主決策能力至關重要 (來源 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3)。

- 太空機器人臂與維修: 國際太空站 (ISS) 等空間設施上的機器人臂,透過 AI 提升操作精度和自主性,執行外部維護、組裝新模組或抓取自由漂浮的物體,無需宇航員出艙,降低風險 (來源 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2)。

- 深海與極地探索潛水器: 在極端壓力、低溫、黑暗的環境中,AI 驅動的自主水下機器人 (AUV) 能進行地圖繪製、地質勘探、生物採樣,探索人類無法到達的區域。

AI 賦予探測器自主探索與決策的能力。

2. 危險環境下的作業與安全防護

- 核電站檢測與除役機器人: 在高輻射環境中,機器人能進行設備巡檢、故障診斷、放射性廢物處理及除役工作,保護人類免受核輻射傷害。AI 協助機器人識別異常、規劃最優路徑和操作流程。

- 災難救援機器人: 在地震廢墟、火災現場、化學洩漏等危險地帶,機器人能進入偵查、搜尋倖存者、運送物資或進行簡單的清理作業,減少救援人員的暴露風險。AI 提供自主導航、情境理解和決策支援 (來源 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.4)。

- 礦井與隧道作業機器人: 在地質不穩定、通風不良的礦井或隧道中,機器人能執行鑽探、爆破、運輸、安全監測等任務,顯著提高作業安全和效率。

3. 基礎設施建設與長期駐留

- 太空基地建設與資源利用: 未來月球或火星基地的建設,將高度依賴 Physical AI 驅動的機器人進行自主挖掘、3D 列印建築材料、資源提取(如水冰)等任務,為人類長期駐留打下基礎。

- 軌道碎片清理: 隨著太空活動增多,太空垃圾問題日益嚴重。AI 驅動的軌道機器人能自主識別、追蹤並捕捉這些碎片,從而降低碰撞風險,保護運行中的衛星和太空站。

- 極端氣候監測與維護: 在南極、北極、火山等極端氣候區域,AI 驅動的機器人能長期監測環境數據、維護科學設備,為氣候研究和預警提供不間斷的支援。

4. 遠程操控與人類協作的提升

- 半自主遠程作業: 雖然機器人自主性提升,但仍需人類監督和協作。Physical AI 能優化遠程操控體驗,例如提供力回饋、智慧輔助,甚至讓機器人模仿操作者的動作,提高遠程作業的精度和效率 (來源 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1)。

- 情境感知與異常預警: AI 能持續監測機器人自身狀態和環境變化,預警潛在故障或危險,確保任務安全完成。

循序漸進的課程安排

要深入掌握 Physical AI 在空間探索與危險作業領域的應用,需要結合機械、電子、電腦科學、人工智慧,以及相關的工程學(如航空航天、地球實體、核工程)知識。以下是一個循序漸進的課程安排:

從機器人學基礎到極端環境下的智能系統設計,開拓人類新視野。

階段一:基礎科學與機器人原理

- 1.1 機器人學概論: 機器人歷史、分類、應用、基本構成(機械臂、移動平台)、在極端環境下的挑戰。

- 1.2 程式設計基礎: 資料結構、演算法、物件導向程式設計。C++ 於即時控制和硬體介面,Python 於 AI 開發和數據分析。

- 1.3 工程數學: 線性代數、微積分、微分方程、機率論與統計學,機器人運動學、控制和 AI 的數學基礎。

- 1.4 物理學與力學: 經典力學、材料力學、流體力學(對應水下/空氣動力學)。

- 1.5 電子電路與嵌入式系統基礎: 數位/類比電路、微控制器 (Microcontroller) 原理與程式設計、感測器與執行器基礎。

階段二:人工智慧與感知技術

- 2.1 機器學習與深度學習:

- 機器學習: 監督式學習、非監督式學習、強化學習(應用於複雜決策和自主探索)(來源 6.4)。

- 深度學習: 卷積神經網路 (CNN) 於環境感知、地形識別;循環神經網路 (RNN) 於時間序列數據分析(如設備狀態預測)。

- 2.2 電腦視覺與影像處理: 影像擷取、預處理、特徵提取、物件偵測與識別、3D 視覺、點雲處理、多光譜/高光譜影像分析 (應用於地質勘探、生命跡象探測)。

- 2.3 感測器技術與融合: 雷達、光達 (LiDAR)、高解析度攝影機、慣性測量單元 (IMU)、聲納、蓋格計數器等極端環境感測器原理與數據融合(卡爾曼濾波、粒子濾波)(來源 6.1)。

- 2.4 自主導航與 SLAM: 即時定位與地圖構建 (SLAM) 演算法、路徑規劃、避障演算法(針對複雜、未知和動態環境)。

階段三:機器人系統與極端環境工程

- 3.1 機器人運動學與控制: 正逆運動學、動力學、PID 控制、模型預測控制 (MPC)、機器人手臂操作控制。

- 3.2 機器人作業系統 (ROS) / 領域特定框架: ROS 架構、常用工具、機器人軟體模組化設計、通訊與協調。

- 3.3 遠程操控與人機介面: 遠程臨場 (Telepresence)、力回饋、增強現實 (AR) 輔助操控、低延遲通訊協議。

- 3.4 空間環境工程: 輻射防護、真空兼容性、極端溫度耐受性、電源管理、材料科學(針對惡劣環境)。

- 3.5 通訊系統設計: 深空通訊、水下聲學通訊、抗干擾、高可靠性數據傳輸。

階段四:高階應用與專案實踐

- 4.1 空間探索任務規劃與管理: 火星/月球探測任務案例分析、任務階段劃分、科學目標與工程約束。

- 4.2 危險作業機器人設計與部署: 核電、災難救援、水下作業機器人的特殊設計要求與實戰案例。

- 4.3 多機器人協同作業: 群體機器人理論、協同感知、分散式決策與任務分配。

- 4.4 韌性機器人與故障恢復: 自我診斷、故障容錯、自主修復策略。

- 4.5 模擬與測試: 實體模擬環境(如 Gazebo)、太空/危險環境模擬、虛擬測試與驗證。

- 4.6 專案實作: 開發一個模擬的行星探測器自主導航系統、或設計一個危險環境偵查機器人原型。

透過跨學科的學習與實踐,培養空間與危險作業的 Physical AI 領軍人才。